| Written by Ibnu Faizal | |||

(Image Source: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8qdag76Qxegz_r9Q1y_OT7TkYFXAidhJ2-_KXx8Ivz5mtEPI8)

Sebuah

daerah tangkapan dapat digambarkan sebagai suatu wilayah daratan yang

dikelilingi oleh dataran yang lebih tinggi seperti perbukitan dan

pegunungan, di mana air mengalir ke titik terendah (misalnya sungai,

sungai, danau atau laut). Sebuah daerah tangkapan besar sering terdiri

dari sejumlah tangkapan lebih kecil yang disebut sub-DAS. Akibatnya, ada

kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan seluruh tangkapan untuk

memastikan bahwa kegiatan yang merusak seperti polusi tidak berdampak

pada orang lain di kawasan tangkapan air atau di perairan pantai.

Baru-baru

ini pengelolaan lahan dan air telah semakin didasarkan pada daerah

tangkapan dan 'pendekatan tangkapan atau DAS', serta yang terutama

adalah interaksi dari keduanya. Pendekatan ini telah digunakan untuk

membawa perbaikan lingkungan, khususnya pada skala yang luas di mana

perubahan yang diperlukan di daerah yang melibatkan banyak pemilik

lahan, dan penggunaan beberapa lahan air. Penelitian dapat diatur dan

terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek berbasis DAS yang

bertujuan untuk perbaikan lingkungan. Sungai yang mengalir DAS (daerah

aliran sungai) adalah integrator alami yang merespon kegiatan di kawasan

tangkapan air dimana debit sungai bermuara (laut, danau, lahan basah).

Pendekatan ini secara eksplisit mensyaratkan pengembangan kemitraan

antara orang-orang pengambil keputusan pengelolaan lahan dan air,

sehingga tujuan mengintegrasikan segala keputusan adalah untuk

memastikan bahwa tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan budaya untuk mereka

yang terkena dampak (tinggal disekitar DAS) terpenuhi sebanyak mungkin.

Kemitraan juga mempertemukan si penyebab masalah dengan mereka terkena

dampak oleh mereka. Diharapkan dengan identifikasi masalah dan

pengambilan keputusan secara bersama akan membawa perbaikan jangka

panjang atas tanah dan pengelolaan air.

Pengelolaan

daerah tangkapan air yang lebih baik di bawah manajemen perencanaan

tangkapan secara resmi (baik sukarela atau peraturan), Peraturan

ditingkatkan dan aksi masyarakat dapat berefek pengurangan yang besar

dalam pengiriman polutan ke perairan pesisir.

Beberapa Prioritas Pengelolaan yang dapat diatasi diatasi Melalui Proses ICZM :

• Mengidentifikasi Polutan Prioritas di daerah Tangkapan, terutama polutan yang mencemari ekosistem pesisir dan terumbu karang;

• Mengidentifikasi Praktek Pengelolaan Lahan yang Efektif yang efektif untuk mengurangi polusi;

• Mengelola Hutan,

pertanian dan pembangunan perkotaan untuk pengurangan sedimen, nutrisi

dan pestisida. Kontrol erosi, manajemen pupuk, pengelolaan limbah hewan

dan manajemen penggunaan pestisida juga akan menjadi bagian penting;

• Mengembangkan Kode Etik untuk penebangan untuk mengurangi erosi, dan meminimalkan erosi dari area penyimpanan dan penanganan kayu. Namun Peraturan tentang Loggin harus jelas dan ditegakkan.

• Mempertahankan Tanaman untuk Melindungi Tanah,

seperti tebu, kelapa sawit dan pisang. Mempertahankan residu ini dapat

mengurangi erosi secara nyata, terutama pada tahap penanaman setelah

persiapan lahan. meminimalisir atau mengurangi sistem pembalakan dalam

sistem cara tanam juga mengurangi erosi secara signifikan. Pencegahan

pembukaan lahan dan tanam di lereng sangat curam sangat penting dalam

pengendalian erosi, walaupun seringkali sulit untuk dilakukan karena

peraturan kepemilikan tanah;

• Mengelola Penggunaan Pupuk.

Kebanyakan sistem tanam menggunakan pupuk 'berlebih' dari persyaratan

serapan hara merupakan proses yang tidak efisien (hanya 40% pupuk

nitrogen atau fosfor yang diterapkan terserap oleh tanaman). Beberapa

petani percaya bahwa jika pemberian pupuk lebih banyak akan lebih baik.

Kelebihan aplikasi pupuk menyebabkan kerugian besar N dan P ke saluran

air. Peningkatan pengelolaan melalui memberikan nasihat kepada petani

dan kontrol ketat terhadap 'kelebihan' penggunaan pupuk dapat

mengakibatkan penurunan signifikan nutrisi di perairan;

• Perangkap Sedimen dan Nutrisi

dari peternakan di daerah pinggiran sungai, saluran air dan vegetasi

lahan basah (alami dan buatan) akan mengurangi debit sedimen dan nutrisi

ke perairan pesisir. Satu peringatan, sistem perangkap ini kurang

efektif pada daerah dengan curah hujan tinggi dimana volume air besar

dan waktu tinggal air di daerah 'buffer' pendek. Biasanya terlalu pendek

untuk memungkinkan terjadinya denitrifikasi, N dan serapan P oleh

tanaman, sedimentasi, kerusakan herbisida atau adsorpsi ke dalam tanah /

sedimen dalam jangka panjang;

• Menjaga Hamparan Tanaman Penutup

seperti padang rumput sangat penting dalam mencegah erosi. Penghapusan

tanaman penutup oleh penebangan pohon menyebabkan peningkatan erosi

secara besar-besaran pada lereng bukit dan erosi tebing sungai.

Mengelola penggembalaan diinduksi erosi dengan mempertahankan penutup

rumput adalah mungkin, tetapi rumit oleh curah hujan yang tidak teratur

sering dialami di daerah tropis kering dimana kekeringan dapat diikuti

oleh curah hujan besar selama siklon (badai) dan musim hujan;

• Mengontrol Perkembangan Perumahan dan Pariwisata

sangat penting. Namun biasanya dilakukan dengan pengelolaan lahan yang

sangat rendah/buruk. Biasanya lahan benar-benar dibersihkan dari semua

vegetasi (baik rumput, pohon atau bahkan gulma), sering kali pembersihan

terjadi pada musim hujan di lereng bukit curam sangat curam yang

'dipotong dan diisi' untuk rumah dan hotel situs dan jalan. Upaya untuk

mengelola perkembangan tersebut secara mengejutkan sulit untuk

diterapkan karena kekuatan 'pengembang' terutama di dekat daerah pantai

yang menarik. Pedoman yang kuat sering ada untuk pembangunan perkotaan '

gangguan tanah yang minimal', tetapi hanya beberapa kasus di mana

pedoman ini berhasil dilaksanakan. Untungnya potensi penurunan erosi

setelah perkembangan perkotaan menjadi mapan dan vegetasi

direhabilitasi;

• Pengelolaan Limbah Pertambangan dan Industri;• Mengelola Air Limbah Rumah Tangga dan Industri. Manajemen limbah perkotaan akan menjadi prioritas di banyak tempat, • Mengontrol Pembuangan Air ke dalam Sungai dan Pantai. Aturan operasional untuk bendungan dan jaringan irigasi akan menjadi komponen penting;

• Menetapkan Target Pengurangan Debit Polutan ke Perairan Pesisir.

Dalam semua proyek mitigasi polusi gagasan tentang target adalah

penting misalnya berapa tingkat pengurangan yang diperlukan dan dalam

jangka waktu berapa lama untuk melindungi ekosistem (misalnya terumbu

karang). Target sebaiknya dipertimbangkan dalam konteks target SMART (Specific, Measurable , Achievable, Relevan, Timed) yaitu Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan memiliki jangka waktu batas).

• Pemantauan dan Penilaian pada Skala 'Tangkapan ke Karang'. Menilai

efektivitas pengelolaan tanah dengan pemantauan di lingkungan laut

(yaitu di karang) merupakan sesuatu yang kompleks, mahal dan butuh waktu

yang lama. Akan lebih baik untuk memantau pada skala intervensi yaitu

manajemen pada akhir paddock, pada ujung pipa saluran pembuangan, di

sebuah sungai kecil atau pada hilir sungai di mana limbah itu dibuang ke

laut;

REKOMENDASI PENGELOLAAN DAERAH TANGKAPAN DAN TERUMBU KARANGRekomendasi 1: Pemetaan dan YurisdiksiSebelum pengelolaan daerah tangkapan hulu dapat mulai, adalah penting untuk menentukan:• Ukuran, dan apa saja yang ada di daerah tangkapan air; • Apa Instansi yang bertanggung jawab, peraturan yang ada dan program pengelolaan yang sedang berjalan; • Siapa saja orang-orang dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan DAS, terutama mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan yang merusak, dan • Apakah ada hak kepemilikan tradisional di daerah tersebut. Rekomendasi 2: Mengidentifikasi dan Memprioritaskan Isu-isu untuk Memilih Respon Manajemen.

Analisis Masalah Utama adalah Anda harus tahu apa masalah utama dari tangkapan yang merusak terumbu karang sebelum memulai tindakan apapun.

Oleh karena itu, adalah penting untuk menentukan apa masalahnya,

menilai biaya kerugian akibat kerusakan dan juga biaya yang dibutuhkan

dalam mencari solusi, dan menentukan berbagai solusi. Hal ini penting

untuk dapat menempatkan apa yang Anda coba capai dalam beberapa kalimat

(VISI). Misalnya, ada kebutuhan untuk menganalisis masalah kualitas air

di daerah tangkapan air yang mempengaruhi ekosistem laut. Visi yang baik

akan membantu memprioritaskan masalah yang harus diatasi pertama kali,

menganalisis pengelolaan yang memungkinkan, Prioritas pengelolaan dan

peraturan, serta menentukan biaya yang dibutuhkan. Analisis ini juga

harus mencakup penentuan sumber pendanaan dan keahlian, seperti dari

pemerintah pusat,daerah, lokal, PBB dan negara-negara donor, LSM lokal

dan internasional, atau narasumber lokal. Output dari anlisis ini akan

menginformasikan program pengelolaan daerah tangkapan air didasarkan

pada analisis dan harus dimiliki/dipahami secara lokal.

Rekomendasi 3. Meningkatkan Kesadaran dan Solusi dari Masalah.

Seringkali

orang tidak menyadari bahwa tindakan mereka menyebabkan kerusakan pada

daerah hilir. Dengan informasi yang baik dan bahan yang jelas, sangat

mungkin untuk membentuk kemitraan dengan orang-orang yang tinggal dan

bekerja di hulu daerah tangkapan air untuk memecahkan masalah yang

terjadi di hilir.

Rekomendasi 4: Kontrol Input Sedimen

Untuk

mengontrol dan mencegah kelebihan aliran sedimen ke daerah pesisir

Anda, penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber, menilai dan memantau

arus sedimen, dan melaksanakan tindakan untuk mengurangi aliran sedimen

tangkapan. Langkah-langkah spesifik adalah sebagai berikut:

Rekomendasi 5: Kontrol Input Nutrien (Nitrogen dan Fosfor)

Jika peningkatan beban nutrisi menyebabkan masalah (mirip dengan Rekomendasi

# 4 di atas), tugas-tugas penting adalah: analisis masalah utama untuk

menentukan sumber utama, tindakan yang mungkin untuk mengukur

konsentrasi nutrisi utama (nitrogen dan fosfor), meningkatkan kesadaran

di masyarakat tangkapan dari masalah dan solusi yang mungkin, dan

melaksanakan tindakan korektif yang mudah untuk mengurangi sumber utama.

Kemungkinan kenaikan sumber utama karena:

i) Limbah

buangan dari pabrik pengolahan limbah yang tidak memadai, tidak efektif

atau sistem septik yang buruk dipertahankan yang berasal dari kota-kota

dan rumah;ii) Kerugian pupuk dari pertanian intensif, terutama dari tebu, kelapa sawit, hortikultura (buah dan sayuran), umbi-umbian, tanaman biji-bijian. iii) Sistem produksi ternak intensif, seperti peternakan babi, ternak yang butuh banyak pakan, produksi ayam, budidaya (udang / udang, ikan); iv) Air hujan dari perkotaan mengandung seperti pupuk, deterjen dan limbah lainnya seperti kotoran hewan, dan v) Industri sekunder, seperti pabrik pengolahan makanan dan pengalengan, tempat pemotongan hewan, pabrik gula, pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan ikan. Rekomendasi 6: Kontrol Input Pestisida dan Kimia Beracun lainnya

Polutan

yang paling sulit untuk mendeteksi dan mengukur adalah pestisida dan

polutan organik persisten lainnya (POPs), tetapi ini bisa dilakukan

karena polutan ini menyebabkan kerusakan besar pada hewan dan tumbuhan

dalam ekosistem pesisir. Jika Anda menduga bahwa peningkatan beban

pestisida adalah masalah bagi daerah Anda, penting untuk

mengidentifikasi mengukur senyawa dan konsentrasi mereka dengan analisis

ilmiah secaa rinci dan seringkali mahal. Dengan data ilmiah dan

analisis masalah secara umum penting untuk: menentukan apa yang menjadi

sumber dan senyawa utama, meningkatkan kesadaran di bidang sumber tanpa

menyalahkan, dan mengembangkan program-program untuk mengurangi jumlah

yang digunakan serta beralih ke senyawa kurang beracun. Meningkatnya

beban polutan mungkin karena:

i) Pertanian, khususnya tanam tebu, kelapa sawit, sayuran, buah, dan tanaman biji-bijian termasuk beras dan jagung;ii) Perkotaan, termasuk menggunakan pengendalian malaria dan gulma; iii) Bahan Kimia Sintetis misalnya pengawet kayu, obat-obatan dari limbah pembuangan limbah, termasuk sintetis hormon; iv) Pelepasan tidak sengaja atau ilegal dari industri Rekomendasi 7: Limbah Padat dan Plastik

Limbah

padat dan plastik mudah untuk dilihat dan menjadi masalah bagi daerah

pesisir, tugas penting kita adalah menentukan besar sumber, kurangnya

fasilitas pengumpulan limbah padat, kurangnya kesadaran masyarakat, atau

rendahnya pengawasan pemerintah terhadap industri. Polutan utama adalah

plastik dan kaca (terutama botol), logam, kain, kertas dan kardus.

Rekomendasi 8: Limbah Logam Berat dan Pertambangan serta Industri Lainnya

Masalah

utama dengan logam berat adalah bahwa mereka tetap dalam ekosistem

untuk waktu yang sangat lama dan akan terakumulasi dalam hewan dan

tumbuhan. Dengan demikian, beberapa logam berat dapat memasuki rantai

makanan manusia, seperti merkuri, kadmium dan timbal dalam seafoods.

Jika ada bukti dari logam beracun di sungai dan laut di daerah Anda,

Penekanan harus pada sumber-sumber besar, seperti: i) Pertambangan dan Pengolahan Mineral; ii) Industri Manufaktur (produksi terutama baterai dan elektro-plating); iii) Operasi Pelabuhan dengan Penggunaan cat antifouling, Tumpahan dari Pengiriman Bijih dan Logam limpasan air dari pelabuhan, dan iv)

Pertanian yang akan menjadi sumber pencemaran difus (residu kadmium

dalam pupuk, merkuri dalam fungisida, senyawa tembaga sebagai fungisida,

senyawa selenium dalam racun tikus).Rekomendasi 9: Mengurangi Kerusakan dari Banjir Akibat Modifikasi Daerah Tangkapan.

Hindari

memodifikasi daerah resapan untuk mengurangi aliran volume besar air

yang membawa sedimen, nutrisi dan bahan padat setelah hujan lebat.

Daerah resapan alami yang sehat bertindak seperti spons dengan

memperlambat pelepasan air tawar dan memungkinkan banyak untuk menyerap

ke dalam tanah. Daerah resapan sehat dapat mengurangi erosi dan banjir

serta polusi karena pengiriman air dari hujan deras telah diperlambat.

Jika memungkinkan perbaiki DAS yang rusak dengan mencegah pembukaan

hutan, pengelolaan hutan yang buruk, merehab daerah yang rusak,

mempertahankan dan memperbaiki zona riparian di samping sungai,

mengurangi luas permukaan beton/berlapis dengan menggantinya dengan

sabuk intermiten vegetasi seperti rumput, pasir atau kerikil;

mempertahankan kolam alami dan lahan basah di daerah drainase, dan

menghapus sampah dan bahan padat lainnya yang dapat dibawa pergi dengan

air banjir.

Rekomendasi 10: Adaptasi Tangkapan dan Pesisir Terhadap Perubahan Iklim.

Sebagian

besar dari efek merusak dari tangkapan terumbu karang yang dibahas akan

meningkat seiring dengan iklim global yang terus berubah. Oleh karena

itu, Rekomendasi 1 sampai 9 di atas juga harus ditekankan sebagai

langkah adaptasi perubahan iklim. Anda harus menemukan cara yang efektif

untuk adaptasi perubahan iklim dan memperkuat semua langkah-langkah

lain untuk mencegah kerusakan dari tangkapan dengan menekankan bahwa

perubahan iklim akan memperburuk keadaan. Namun, tidak harus diambil

perawatan untuk fokus pada dampak perubahan iklim di masa depan dengan

mengorbankan langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan daerah

tangkapan air masa sekarang, walaupun pengelolaan tangkapan untuk

persiapan perubahan iklim dapat membuka peluang untuk pendanaan.

Rekomendasi #1 sampai #9 akan membantu dalam beradaptasi

daerah tangkapan dan pesisir terhadap dampak perubahan iklim. Manajemen

yang baik dari daerah tangkapan akan mengurangi kerusakan di masa depan

dari perubahan iklim, terutama dari cuaca lebih sulit diprediksi, badai

besar, kenaikan permukaan air laut dan peningkatan suhu di atmosfer dan

laut.

Rekomendasi 11: Carilah Bantuan dari Donor dan Konvensi

Sebagai

Pengelola sebuah daerah pesisir, kita harus mencari tahu proyek-proyek

di Negara kita yang berhubungan dengan pengembangan tangkapan dan

belajar dari mereka bagaimana pengelolaan itu diatur dan didanai. Ada

sejumlah lembaga donor dan dari pemerintah yang memiliki program

pengelolaan daerah tangkapan yang mungkin dapat membantu, namun

lembaga-lembaga internasional dan PBB mengharuskan permintaan datang

dari pemerintah negara. Periksa konvensi regional dan internasional yang

berlaku untuk pengelolaan pesisir dan DAS untuk menentukan apakah dapat

diterapkan pada masalah yang timbul dari daerah tangkapan dan juga

apakah dapat memberikan rekomendasi dana untuk perbaikan. Banyak juga

LSM internasional maupun regional yang dapat membantu dengan

proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan wilayah pesisir

dari daerah resapan.

SUMBER:http://www.terangi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3A11-rekomendasi-pengelolaan-daerah-tangkapan-dan-konservasi-terumbu-karang&catid=54%3Apengelolaan&Itemid=52&lang=en

|

Adalah salah satu LSM di Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 Februari 2005. LSM ini dibentuk dan dikelola secara independen oleh beberapa orang aktivis masyarakat perikanan yang punya kepedulian terhadap pelestarian Sumber Daya Laut dan Pesisir di daerah ini.

Jumat, 16 Agustus 2013

Rekomendasi Pengelolaan Daerah Tangkapan dan Konservasi Terumbu Karang

Konservasi Terumbu Karang, Asa Alternatif Ekonomi Masyarakat Lokal

Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan

secara keseluruhan. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya melindungi

melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan,

ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang

akan datang. Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau

kecil, pemerintah telah menetapkan kebijakan

penetapan target nasional konservasi

laut yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

pada pertemuan Convention on Biological

Diversity (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencanangan target

10 juta hektar kawasan konservasi Laut pada tahun 2010, dan

selanjutnya target 20 juta hektar pada tahun 2020, sebagaimana

pernyataan Presiden mengenai Coral Triangle Initiative (CTI) dalam

forum APEC Leaders Meeting di Sydney,

2007.

Mandat CBD mengamanatkan setiap negara melaksanakan pengelolaan efektif

kawasan konservasi perairan sebesar 10 (sepuluh) persen dari wilayah teritorial

lautnya. Indonesia memiliki wilayah teritorial laut seluas lebih kurang 310

juta hektar, komitmen Indonesia untuk

mengelola 20 Juta Hektar Kawasan Konservasi pada tahun 2020 masih baru

menjangkau sekitar 6 (enam) persen, belum memenuhi total 10 (sepuluh) persen

wilayah teritorial yang terhitung mencapai tidak kurang dari 31 juta hektar.

Komitmen konservasi tentu merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat dan

nelayan lokal, mengingat wilayah terumbu karang berada di kawasan perairan

pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dimanfaatkan untuk perikanan

berkelanjutan bagi masyarakat, bukan untuk nelayan besar atau eksploitasi

sumberdaya yang berlebihan. Dukungan kebijakan kebijakan nasional dalam

pengembangan kawasan konservasi perairan dibuat secara menyeluruh dan terpadu

serta mempertimbangkan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Berbagai

kebijakan, peraturan, pedoman terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan

telah dikembangkan.

Paradigma

baru pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, semakin

memperkuat keberpihakan konservasi terumbu karang untuk kesejahteraan

masyarakat lokal, paradigma ini paling tidak memuat dua hal penting, pertama: Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diatur dengan sistem

ZONASI. Paling tidak, ada 4 (empat) pembagian zona yang dapat dikembangkan di

dalam Kawasan Konservasi Perairan, yakni: zona inti, zona

perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Zona perikanan berkelanjutan tidak pernah

dikenal dan diatur dalam regulasi pengelolaan kawasan konservasi kawasan

konservasi terdahulu baik menurut UU No. 5 tahun 1990 dan PP No. 68 tahun 1998. Kedua: Desentralisasi

Kewenangan Pengelolaan,

yakni pengelolaan kawasan

konservasi yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat saja, kini berdasarkan

UU

No. 27 Tahun 2007 (Lebih lanjut, pengaturan mengenai kawasan konservasi di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor: Per.17/Men/2008) dan PP No. 60 Tahun 2007 serta Permen Men KP no

Per.02/Men/2009, Pemerintah

daerah diberi kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi di wilayahnya.

Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008, khususnya

terkait pengaturan pengelolaan wilayah laut

dan konservasi.

Pengaturan sistem zonasi dalam pengelolaan

kawasan konservasi serta

perkembangan desentralisasi dalam pengelolaan kawasan konservasi, jelas hal ini

merupakan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan. Kekhawatiran akan mengurangi

akses nelayan yang disinyalir banyak pihak dirasakan sangat tidak mungkin. Justru hak-hak tradisional

masyarakat sangat diakui dalam pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat

diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi (zona

perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan,

maupun zona lainnya), misalnya untuk budidaya dan penangkapan ramah lingkungan

maupun pariwisata bahari dan lain sebagainya. Pola-pola seperti ini dalam

konteks pemahaman konservasi terdahulu (sentralistis) hal ini belum banyak

dilakukan. Peran Pemerintah pusat dalam

konteks ini, hanya memfasilitasi dan menetapkan kawasan konservasi, sedangkan

proses inisiasi, identifikasi, pencadangan maupun pengelolaannya secara

keseluruhan dilakukan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hak-hak

tradisional masyarakat adat sangat dijaga dalam pengelolaan konservasi kawasan

yang dilakukan, pun demikian manfaat kawasan konservasi yang diperoleh

sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat lokal, seperti Contoh pengelolaan kawasan konservasi di Bintan, melalui program coremap

telah dikembangkan mata pencaharian alternatif pengelolaan kepiting bakau di

KKP-D. Hasilnya cukup lumayan, bahkan dapat dijadikan wisata saat pemanenannya

(wisata kuliner/seafood kepiting). di Raja Ampat, dikelola dengan sistem

Pungutan Konservasi berupa PIN bagi pengunjung KKP-D untuk kegiatan menyelam

dll. Sistem buka tutup (sasi) yang dikembangkan di Kawasan Kawe - Raja Ampat

telah memberikan hasil ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. KKP tersebut

ditutup 1 tahun dan dibuka di akhir periode, dengan hasil lebih Rp.1,5 juta hanya

dalam waktu 1 minggu saja.

Terdapat

sejumlah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan di lokasi binaan COREMAP

II, sebagaimana ditulis dalam “Konservasi sumberdaya Ikan

berbasis Kearifan Lokal”. Diantaranya di wilayah barat, salah satu

kegiatan ekonomi yang diminati dan memiliki prospek yang baik adalah budidaya

perikanan. Jenis-jenis kegiatan budidaya perikanan tersebut antara lain; (i)

pembesaran ikan kerapu, (ii) pembesaran kepiting bakau, dan (iii) pembesaran

ikan lele. Kegiatan ini meskipun mempunyai siklus panen yang relatif panjang

(rata-rata 3 s/d 8 bulan), tetapi dengan pengelolaan waktu yang efektif

kegiatan budidaya ini tetap memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat

yang melaksanakannya. Hingga tahun 2010 kegiatan pembesaran

ikan kerapu, kepiting bakau dan ikan lele yang masih berjalan dan sedang dalam

pengembangan adalah di Batam (pembesaran ikan kerapu), Lingga (pembesaran ikan

kerapu), Bintan (kepiting bakau) dan ikan lele (Tapteng). Meskipun

kegiatan pembesaran ikan kerapu di Batam belum memberikan peningkatan

pendapatan secara langsung bagi kelompok-kelompok masyarakat, akan tetapi

sejumlah kelompok masyarakat telah melakukan panen beberapa kali, yaitu di

Pulau Mubud, Pulau Abang dan Pulau Karas. Secara umum, 1 kelompok masyarakat (1

KK) mendapat dukungan pembiayaan sebanyak Rp. 15 juta, dalam masa 8 bulan akan

panen dengan hasil Rp. 15 juta. Hasil ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Rp. 4

juta digunakan untuk membeli bibit baru, Rp. 3 juta digunakan untuk mencicil

pinjaman, dan Rp. 8 juta digunakan untuk kebutuhan hidup keluarga selama 8

bulan, jadi rata-rata Rp. 1 juta perbulan. Saat proses pembesaran, anggota

kelompok masyarakat ini telah menjalankan aktifitas penangkapan ikan dengan

jadual yang tetap (seperti biasanya) karena pembesaran ikan kerapu tidak

membutuhkan waktu yang banyak dalam pemeliharaannya. Hasil tangkapan yang

kualitasnya bagus akan dijual dan selebihnya digunakan sebagai pakan.

Pendapatan kelompok masyarakat menangkap ikan sekitar Rp 500 – Rp. 750 ribu

perbulan. Untuk kegiatan pembesaran ikan lele di

Tapteng mengalami perkembangan yang cukup pesat. Umumnya kelompok masyarakat

mulai mengembangkan kegiatannya dengan menambah kolam yang tadinya hanya 1 unit

sekarang menjadi 3 sampai 4 unit kolam dengan biaya sendiri. Investasi awal

yang digunakan oleh setiap kelompok (1 KK) sekitar Rp. 3 juta. Dalam waktu 3 bulan,

ikan peliharaan dipanen, dan dari panen diperoleh hasil rata-rata sebesar Rp.

400 – Rp. 600 ribu setiap unit kolam, sehingga dengan 3 unit kolam mereka

memperoleh hasil rata-rata Rp. 1.200.000 – Rp. 1.600.000. Sebelum melakukan

kegiatan pembesaran ikan lele anggota kelompok masyarakat memiliki aktifitas

memancing dan berdagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 600 ribu.

Dengan adanya kegiatan pembesaran ikan lele ini, pendapatan kelompok masyarakat

menjadi meningkat. Sementara kegiatan

pembesaran kepiting bakau meskipun telah beberapa kali panen, tetapi hasilnya

masih digunakan untuk pengadaan bibit dan pakan. Hal ini disebabkan karena

kelompok masyarakat belum mampu meningkatkan kapasitas produksi. Beberapa

faktor yang menyebabkan hasil panen tidak sesuai dengan perencanaan karena

pencurian kepiting oleh monyet dan banyaknya kepiting yang lepas. Akan tetapi,

kegiatan pembesaran kepiting bakau ini memiliki nilai lebih karena lokasi dan

penataan tempatnya cukup baik, sehingga areal pembesaran dijadikan sebagai

lokasi wisata dan edukasi bagi siswa sekolah.

Berkembangnya kegiatan

budidaya ikan kerapu di Batam dan budidaya ikan lele di Tapteng telah mampu

mengispirasi masyarakat yang lainnya (di luar kelompok binaan COREMAP II) untuk

mencoba bahkan menggeluti dengan lebih serius kegiatan budidaya ini secara

swadaya (kemampuan sendiri). Kegagalan usaha yang selama ini menghantui masyarakat seakan sirna dan

berganti dengan semangat serta keyakinan yang tinggi bahwa kegiatan budidaya ini

akan memberikan keuntungan/manfaat yang besar bukan hanya secara ekonomi

(pendapatan meningkat), tetapi juga akan memberikan jaminan kelestarian

sumberdaya terumbu karang dan asosiasinya. Kelompok masyarakat di

Pulau Mubud, Pulau Karas dan Pulau Abang secara kontinyu mengawasi serta

menjaga lingkungan perairan agar terhindar dari pencemaran akibat tumpahan

limbah kapal, rusak akibat praktek perikanan destruktif, sampah rumah tangga

dan lain-lain, karena semuanya itu akan mengganggu kegiatan budidaya yang

mereka lakukan.

Tak berbeda

dengan di wilayah barat, di wilayah

timur terlaksana kegiatan budidaya yang cukup potensial seperti budidaya rumput

laut di Kabupaten Biak Numfor, Buton, Sikka dan Wakatobi. Contohnya yang telah dikembangkan oleh masyarakat di kawasan

pulau Pai dan Nusi ,Kabupaten Biak sebagai mata pencaharian alternatif yang sangat digemari oleh

masyarakat setempat. Hal ini selain

pemeliharaannya mudah, cepat panen juga ada yang menampung hasilnya. Selama ini

masyarakat melakukan budidaya rumput laut hanya masih sebatas “pilot project” yang awalnya dibantu oleh

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak.

Walaupun demikian

masyarakat mulai bisa merasakan bahwa budidaya rumput laut ini cukup

menjanjikan karena pasarnya sudah jelas.

Pada saat ini pengembangan rumput laut masih terbatas dari segi luasan

maupun minat dan pengetahuan masyarakat akan budidaya rumput laut. Oleh karena itu kedepan perlu penelitian yang

lebih seksama pada daerah lain untuk pengembangannya yang secara lingkungan

cukup potensial. Kendala utama yang

dihadapi masyarakat sekarang ini adalah masalah pengetahuan, sumber bibit dan

modal awal. Melalui program pengembangan

mata

pencaharian alternatif dalam pemngelolaan kawasan konservasi terumbu karang di wilayah COREMAP II, maka usaha ini bisa menjadi

solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan mata pencaharian

alternatif yang

dapat diandalkan di Kabupaten Raja Ampat adalah usaha ikan hidup di Kampung

Manyaifun. Kegiatan ini dilakukan oleh Bapak Elias Maturuti. Kegiatan ini

dilihat oleh pihak program cukup strategis untuk mengintervensi peminimalan

cara tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Melalui Pak Elias diminta untuk tidak membeli ikan dari nelayan yang

melakukan penangkapan dengan cara yang tidak ramah dan ikut membantu

menyampaikan pesan konservasi kepada para nelayan yang memasok ikan hidup.

Adapun dana perolehan awal yaitu sebesar

Rp. 10.000.000,- di peruntukan penambahan modal pembelian ikan hidup

terhadap masyarakat serta renovasi keramba penampung. Hal ini dirasakan sangat

bermanfaat karena selama ini hanya mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya

pas-pasan sekarang telah terbantu dengan fasilitas yang mudah diakses serta

mengerti kondisi obyektif di lapangan. Disamping itu adanya pembekalan secara

informal yang dilakukan staf lapangan terhadap manajemen usaha yang baik sangat

mempengaruhi jalanya usaha yang ditekuninya.

Kegiatan budidaya ikan hias dan ikan hidup di Indonesia wilayah bagian Timur meskipun

belum dimanfaatkan secara optimal, namun budidaya ini merupakan salah satu mata pencaharian

alternatif di bagian zona perikanan berkelanjutan pada kawasan konservasi

perairan yang

potensial serta dapat membuat masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga

lingkungan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Selain di Kawasan

Konservasi, kegiatan budidaya perikanan juga dilakukan di area pemanfaatan umum

wilayah pesisir dan laut desa mereka. Oleh karena itu program COREMAP II II memfasilitasi

masyarakat mengembangkan potensi ikan hias ini, salah satunya adalah di

kabupaten Pangkep yang telah mampu menjalin jalur pemasaran dengan pihak

eksportir di Jakarta. Sampai dengan tahun 2009, telah ada 3 kelompok nelayan di

Pangkep dan 1 kelompok di Buton yang mengikuti program dan telah memiliki

jaringan perdagangan dengan eksportir yang berstatus memiliki sertifikasi

Marine Aquatic Council (MAC). Proses Sertifikasi untuk kedua lokasi

dilaksanakan pada tahun 2010 lalu.

Kegiatan budidaya kepiting

juga teah diupayakan di kawasan konservasi serta disekitar daerah perlindungan

laut masyarakat pada lokasi

program COREMAP II wilayah timur khususnya di Kab Biak dan Buton. Di Kabupaten

Biak budidaya kepiting ini telah dicoba dan diusahakan oleh mayarakat kampung

Mnurwar Distrik Oridek. Kegiata ini

cukup berhasil, namun kondisi prasarana pendukung seperti bahan keramba

yang masih sederhana hanya menggunakan patok-patok bambu sehingga banyak

kepiting yang akhirnya lolos. Selain itu

tingkat pengetahuan mereka tentang tehnik budidaya ini juga masih sangat

terbatas. Dari sisi pasar pada saat itu

sudah terdapat permintaan secara kontinyu. Pengembangan budidaya ini belum

optimal tetapi potensi usaha ini cukup besar. Ke depan budidaya ini perlu

mendapat perhatian sebagai salah satu mata pencaharian alternatif yang cukup prospektif. Hal ini juga

terjadi di Kabupaten Buton ,sehingga penguatan dan pengembangan dari berbagai

pihak sangat dibutuhkan.

Dalam mendukung

efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, harapan ekonomi tak hanya

berkembang di wilayah perairan dan sekitar kawasan konservasi saja. Usaha

masyarakat di bidang perdagangan

juga berkembang di beberapa wilayah COREMAP, salah satu contohnya di Raja

Ampat. Perolehan dana alternative

Income Generation ‘distrik Fund’

sejumlah Rp. 15.000.000,- telah merubah total kehidupan Bapak Ma Udin Kampung

Yenwaupnor. Dengan

bermodalkan semangat ingin membantu masyarakat kampung serta pengalaman kerja

dagang kaki limanya di tambah dengan kepercayaan yang di berikan oleh petugas

Lapangan Coremap II Kabupaten Raja Ampat, Bpk. Ma Udin dengan kiosnya telah

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung Yenwaupnor pada umunya dan dengan

kiosnya pula Bpk. Ma Udin sekarang telah memperoleh Omzet Perbulan berkisar 15

Juta sampai dengan 25 juta perbulan dengan keuntungan bersih bisa mencapai 5

juta sebulan. Keberhasilan ini di peroleh dari pelayanan terhadap kebutuhan

masyarakat yang berbanding lurus dengan kepentingan Bisnis. Selain kegiatan

usaha kios Pak Ma Udin juga pembeli ikan asin dari masyarakat dengan

memperhatikan harga yang saling menguntungkan dengan pihak penjual. Komitmen

ini yang dipegang Pak Ma Udin untuk ikut mengembangkan ekonomi masyarakat

setempat. Di

desa Gerak Makmur kabupaten Buton juga telah berkembang kedai/warung yang

menjual beberapa bahan pokok, mereka menyebutnya dengan ‘Kedai COREMAP’, kedai

ini mampu menyuplai kebutuhan pokok masyarakat bahkan bahan bakar yang

diperlukan oleh nelayan desa sekitarnya seperti desa Lapandewa Makmur,

Burangasi, Lakaliba dan Lapandewa.

Tingkat

partisipasi masyarakat yang tinggi untuk turut mengelola kawasan konservasi

perairan yang dikelola pemerintah/pemerintah daerah di beberapa daerah

sebagaimana dikemukakan tersebut, jelas

menganulir pernyataan pihak tertentu bahwa program konservasi terumbu karang yang dilakukan

melalui program COREMAP membatasi

akses nelayan tradisional dan mengabaikan kearifan lokal dalam mengelola dan

memanfaatkan sumberdaya laut. Pernyataan pihak dimaksud jelas tidak beralasan, contohnya

di Wakatobi, dalam

pelaksanaan COREMAP II, kolobarasi

antara pemerintah daerah, masyarakat dan pengelola

taman nasional Wakatobi berjalan dengan baik, masyarakat mempunyai ruang

membuat DPL (Daerah Perlindungan Laut) di zona pemanfaatan tradisional Taman

Nasional. Ada 28 DPL yang diinisiasi masyarakat di Wakatobi, kemudian secara keseluruhan

lokasi program COREMAP II lebih dari 400 DPL telah diinisiasi dan dikelola oleh

masyarakat lokal. Jadi tidak benar jika Masyarakat nelayan tidak dilibatkan

dalam pembentukan pengelolaan konservasi wilayah pesisir. Proses pembentukan DPL-DPL

di seluruh desa COREMAP II sejak awal diinisiasi masyarakat terlibat dan aktif

berpartisipasi, proses identifikasi potensi desa, konsultasi publik, sampai

pengesahan/penetapan oleh Desa seluruhnya berbasis masyarakat. Masyarakat

secara partisipatif membuat peta/denah lokasi DPL, menyusun aturan pengelolaan

yang kemudian dikukuhkan aturannya dalam Peraturan Desa (PERDES). Rencana

pengelolaan terumbu karang (RPTK) yang merupakan petunjuk dan arahan bagi desa

dalam mengelola DPL, disusun dan dibuat oleh masyarakat dengan dibantu oleh

beberapa fasilitator. DPL-DPL tersebut

merupakan bagian “No Take Area” dari

Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten. Disamping itu, program COREMAP II telah

memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Suku Bajo khususnya di wilayah

Sulawesi Tenggara. Sebagai bagian proses pembelajaran, buku “Bajo Berumah di Laut

Nusantara”, telah diterbitkan oleh COREMAP II.

Beberapa

penuturan cerita

di atas, merupakan pembelajaran COREMAP II, dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan

mata

pencaharian alternatif sangat

penting dalam sebuah program yang mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam

memelihara alamnya serta mengelola kawasan konservasi terumbu karang yang

lestari. Para pelaku pencaharian alternatif ini dapat menjadi mitra pelaku

konservasi, karena masyarakat akan

memelihara alam jika mereka mendapat manfaat ekonomi dari alam itu. Sementara “Kedai COREMAP”

tidak kalah membanggakan, karena kedai ini telah mampu menyuplai kebutuhan

pokok masyarakat, bahkan bahan bakar untuk kebutuhan nelayan melaut.

Berdasarkan paparan keberhasilan program mata pencaharian alternatif, maka

pelibatan masyarakat sebagai mitra pelaku konservasi adalah upaya COREMAP untuk

mengubah perilaku masyarakat dalam memelihara kelestarian ekosistem terumbu

karang dan asosiasinya. Teramat jelas guratan asa alternatif ekonomi masyarakat

lokal tergambar dari semangat dan upayanya melestarikan terumbu karang. Semoga

upaya positif ini tetap terjaga untuk mewujudkan terumbu karang sehat, ikan

berlimpah dan masyarakat yang sejahtera. (sji)

SURAJI

surajis.wordpress.com

http://suraji78.blogspot.com

http://suraji.s5.com

Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kawasan

Head of Conservation Area Protection and Preservation

Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Ditjen KP3K - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Directorate of Conservation Area and Fish Species, Directorate General of Marine, Coasts and Small Islands, Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gd. Mina Bahari III lt. 10 Jakarta Pusat. T./F. +62 21-3522045

GAMBARAN SOSIAL EKOMONI MASYARAKAT PESISIR DESA COREMAP II KABUPATEN BUTON

Oleh: Ma'ruf Kasim, PhD

PENDAHULUAN

Keberhasilan Coremap salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan, potensi dan aspirasi masyarakat. Untuk merancang program yang sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat diperlukan data base sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang. Di samping dapat digunakan sebagai masukan dalam mendisain program, data base aspek sosial-ekonomi terumbu karang juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Data base sosial-ekonomi ini merupakan titik awal yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program/intervensi Coremap dilakukan.

Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan Coremap Fase II. Dalam implementasi program Coremap II Kabupaten Buton yang telah dilaksanakan meliputi; penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan masyarakat melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan lain. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan di bidang sarana prasarana, pihak Coremap II telah memberikan bantuan berupa dana Block Grant pada masing-masing desa di wilayah program. Begitu pula halnya dengan pengembangan di bidang ekonomi, pihak Coremap II telah meluncurkan dana AIG dan Seed Fund. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya dengan tidak merusak lingkungan pesisir.

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Hasil analisis survei pada 11 Kecamatan Wilayah coremmap II dan tersebar pada 20 Desa/Kelurahan memperlihatkan bahwa, masyarakat yang bergerak sektor nelayan tradisional mempunyai tingkat pendidikan relatih rendah yaitu tidak tamat SD sampai dengan SD sebanyak 76,93% serta yang berpendidikan SLTP sampai SLTA sebanyak 23,03%. Dari informasi data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang bergerak pada sektor ini masih relatif rendah.

Penghasilan nelayan tradisional berkisar antara Rp. 562.500 sampai Rp. 1.300.000. Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan tradisional tertinggi adalah kecamatan Mawasangka Timur yaitu Desa Lasori dengan konstribusi penghasilan rata-rata Rp. 1.300.000/bln, sedangkan Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan yang terendah adalah kecamatan Kadatua yaitu sebesar Rp. 425.000.

Jika diamati lebih jauh, ternyata yang dapat memberikan peningkatan penghasilan nelayan tradisional pada wilayah Coremmap II Kabupaten Buton adalah kombinasi mata pencaharian nelayan tradional dengan budidaya rumput laut, disusul kombinasi mata pencaharian berdagang dan bahkan pada sektor mata pencaharian alternatif budidaya rumput laut dan berdagang memberikan konstribusi yang lebih baik jika dibadingkan dengan mata pencaharian utama yaitu sebagai nelayan tradisional.

Nelayan pembudidaya adalah nelayan yang melaksanakan aktifitasnya pada sektor perikanan dalam artian, mereka melaksanakan kegiatan usaha budidaya perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya. Berdasarkan hasil analisis kuesioner pada 11 kecamatan yang tersebar pada 20 Kelurahan/Desa dalam wilayah coremmap II kabupaten Buton, ternyata aktifitas nelayan pembudidaya di daerah ini terbagi dalam dua jenis komoditi budidaya yaitu komoditi rumput laut dan karamba.

Kegiatan budidaya akan memberikan konstribusi penghasilan yang baik, manakala usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk skala usaha dan manakala kegiatan budidaya dilaksanakan dalam skala kecil, maka tidak memberikan konstribusi yang signifikan bagi nelayan pembudidaya terwsebut. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya berkisar antara Rp. 582.500,- sampai Rp. 1.667.500,-. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya yang tertinggi terkonsentrasi di kecamatan Lasalimu Selatan dan terendah terkonsentrasi di kecamatan Kadatua. Rendahnya tingkat penghasilan nelayan di kecamatan Kadatua, kemungkinan disebabkan oleh; (1) rumput laut yang dibudidayakan bukan berada dalam usaha, (2) mata pencaharian alternatif (MPA) dalam hal ini memancing tidak memberikan konstribusi yang signifikan terhadap penghasilan kepala keluarga, (3) lokasi penanaman rumput laut, tidak cocok/layak untuk budidaya rumput laut, (4) tingkat sdm yang rendah.

Program coremmap II di kabupaten Buton, memberikan solusi terhadap permasalahan modal yang dihadapi oleh nelayan selama ini. Program coremmap II kabupaten Buton berkonstribusi terhadap peminjaman modal yaitu sebesar 38,10%, P2KP (4,26%), penampung (9,52%), dan PPK (4,76%). Hasil survei juga menunjukkan bahwa terjadi; penigkatan penghasilan (57,14%), tetap (23,81%), dan turun (19,05%) dibandingkan dengan tahun 2007. ini sangat beralasan karena pada tahun 2008 terjadi peningkatan harga rumput laut yang sangat signifikan dibanding dengan tahun lalu. Dari tingkat penghasilan tersebut ternyata yang dipergunakan menabung sebanyak 28,57% dan digunakan untuk konsumsi dan sekolah sebesar 71,47%.

Mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir Kabupaten Buton adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian utama. kategorisasi daripada mata pencaharian alternatif adalah waktu yang dipergunakan lebih sedikit dicurahkan jika dibandingkan dengan mata pencaharian utama. Namun kadang secara tidak sadar kadang mata pencaharian alternatif ini ternayata memberikan konstribusi pendapatan yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan mata pencaharian utama.

Data hasil survei dari 11 kecamatan yang tersebar dalam 20 desa/kelurahan pada wilayah coremmap kabupaten terlihat bahwa isteri maupun anak-anak masyarakat pesisir pada wilayah coremmap II kabupaten Buton turut memberikan partisipasinya dalam rangka membantu penghasilan/pendapatan dalam keluarga. Pelibatan anak atau isteri yang paling dominan adalah pada sektor budidaya rumput laut. Pelibatan mereka ini tidak lain adalaj semata-mata menopang pendapatan/penghasilan keluarga, disamping kesibukan tersebut ternayata ada isteri mereka melaksanakan kegiatan lain seperti tenun dan usaha membuka warung yang mendatangkan penghasilan tersendiri.

Rata-rata penghasilan/pendapatan MPA yang tertinggi adalah terkonsentrasi pada nelayan modern, diikuti secara berturut-turut; nelayan pembudidaya, petani, dan nelayan tradisional. Seperti pada ulasan di atas bahwa nelayan modern mempunyai kemampuan modal investasi yang cukup, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas kegiatan usaha atau MPA, misalnya pada sektor budidaya rumput laut dan tentunya kegiatan usaha rumput laut tersbut akan lebih besar jika dibandingkan dengan; nelayan tradisional, pembudidaya, dan petani

(Data dan Informasi Coremap II Buton)

sumber: http://marufkasim.blog.com/2011/06/26/gambaran-sosial-ekomoni-masyarakat-pesisir

PENDAHULUAN

Keberhasilan Coremap salah satunya dipengaruhi oleh kesesuaian desain program dengan permasalahan, potensi dan aspirasi masyarakat. Untuk merancang program yang sesuai dengan permasalahan dan potensi daerah serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat diperlukan data base sosial-ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang. Di samping dapat digunakan sebagai masukan dalam mendisain program, data base aspek sosial-ekonomi terumbu karang juga penting untuk melakukan evaluasi keberhasilan program. Data base sosial-ekonomi ini merupakan titik awal yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah program/intervensi Coremap dilakukan.

Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatan Coremap Fase II. Dalam implementasi program Coremap II Kabupaten Buton yang telah dilaksanakan meliputi; penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan masyarakat melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan lain. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan di bidang sarana prasarana, pihak Coremap II telah memberikan bantuan berupa dana Block Grant pada masing-masing desa di wilayah program. Begitu pula halnya dengan pengembangan di bidang ekonomi, pihak Coremap II telah meluncurkan dana AIG dan Seed Fund. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya dengan tidak merusak lingkungan pesisir.

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Hasil analisis survei pada 11 Kecamatan Wilayah coremmap II dan tersebar pada 20 Desa/Kelurahan memperlihatkan bahwa, masyarakat yang bergerak sektor nelayan tradisional mempunyai tingkat pendidikan relatih rendah yaitu tidak tamat SD sampai dengan SD sebanyak 76,93% serta yang berpendidikan SLTP sampai SLTA sebanyak 23,03%. Dari informasi data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang bergerak pada sektor ini masih relatif rendah.

Penghasilan nelayan tradisional berkisar antara Rp. 562.500 sampai Rp. 1.300.000. Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan tradisional tertinggi adalah kecamatan Mawasangka Timur yaitu Desa Lasori dengan konstribusi penghasilan rata-rata Rp. 1.300.000/bln, sedangkan Kecamatan yang memberikan konstribusi penghasilan nelayan yang terendah adalah kecamatan Kadatua yaitu sebesar Rp. 425.000.

Jika diamati lebih jauh, ternyata yang dapat memberikan peningkatan penghasilan nelayan tradisional pada wilayah Coremmap II Kabupaten Buton adalah kombinasi mata pencaharian nelayan tradional dengan budidaya rumput laut, disusul kombinasi mata pencaharian berdagang dan bahkan pada sektor mata pencaharian alternatif budidaya rumput laut dan berdagang memberikan konstribusi yang lebih baik jika dibadingkan dengan mata pencaharian utama yaitu sebagai nelayan tradisional.

Nelayan pembudidaya adalah nelayan yang melaksanakan aktifitasnya pada sektor perikanan dalam artian, mereka melaksanakan kegiatan usaha budidaya perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya. Berdasarkan hasil analisis kuesioner pada 11 kecamatan yang tersebar pada 20 Kelurahan/Desa dalam wilayah coremmap II kabupaten Buton, ternyata aktifitas nelayan pembudidaya di daerah ini terbagi dalam dua jenis komoditi budidaya yaitu komoditi rumput laut dan karamba.

Kegiatan budidaya akan memberikan konstribusi penghasilan yang baik, manakala usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk skala usaha dan manakala kegiatan budidaya dilaksanakan dalam skala kecil, maka tidak memberikan konstribusi yang signifikan bagi nelayan pembudidaya terwsebut. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya berkisar antara Rp. 582.500,- sampai Rp. 1.667.500,-. Tingkat penghasilan nelayan pembudidaya yang tertinggi terkonsentrasi di kecamatan Lasalimu Selatan dan terendah terkonsentrasi di kecamatan Kadatua. Rendahnya tingkat penghasilan nelayan di kecamatan Kadatua, kemungkinan disebabkan oleh; (1) rumput laut yang dibudidayakan bukan berada dalam usaha, (2) mata pencaharian alternatif (MPA) dalam hal ini memancing tidak memberikan konstribusi yang signifikan terhadap penghasilan kepala keluarga, (3) lokasi penanaman rumput laut, tidak cocok/layak untuk budidaya rumput laut, (4) tingkat sdm yang rendah.

Program coremmap II di kabupaten Buton, memberikan solusi terhadap permasalahan modal yang dihadapi oleh nelayan selama ini. Program coremmap II kabupaten Buton berkonstribusi terhadap peminjaman modal yaitu sebesar 38,10%, P2KP (4,26%), penampung (9,52%), dan PPK (4,76%). Hasil survei juga menunjukkan bahwa terjadi; penigkatan penghasilan (57,14%), tetap (23,81%), dan turun (19,05%) dibandingkan dengan tahun 2007. ini sangat beralasan karena pada tahun 2008 terjadi peningkatan harga rumput laut yang sangat signifikan dibanding dengan tahun lalu. Dari tingkat penghasilan tersebut ternyata yang dipergunakan menabung sebanyak 28,57% dan digunakan untuk konsumsi dan sekolah sebesar 71,47%.

Mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir Kabupaten Buton adalah mata pencaharian diluar mata pencaharian utama. kategorisasi daripada mata pencaharian alternatif adalah waktu yang dipergunakan lebih sedikit dicurahkan jika dibandingkan dengan mata pencaharian utama. Namun kadang secara tidak sadar kadang mata pencaharian alternatif ini ternayata memberikan konstribusi pendapatan yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan mata pencaharian utama.

Data hasil survei dari 11 kecamatan yang tersebar dalam 20 desa/kelurahan pada wilayah coremmap kabupaten terlihat bahwa isteri maupun anak-anak masyarakat pesisir pada wilayah coremmap II kabupaten Buton turut memberikan partisipasinya dalam rangka membantu penghasilan/pendapatan dalam keluarga. Pelibatan anak atau isteri yang paling dominan adalah pada sektor budidaya rumput laut. Pelibatan mereka ini tidak lain adalaj semata-mata menopang pendapatan/penghasilan keluarga, disamping kesibukan tersebut ternayata ada isteri mereka melaksanakan kegiatan lain seperti tenun dan usaha membuka warung yang mendatangkan penghasilan tersendiri.

Rata-rata penghasilan/pendapatan MPA yang tertinggi adalah terkonsentrasi pada nelayan modern, diikuti secara berturut-turut; nelayan pembudidaya, petani, dan nelayan tradisional. Seperti pada ulasan di atas bahwa nelayan modern mempunyai kemampuan modal investasi yang cukup, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas kegiatan usaha atau MPA, misalnya pada sektor budidaya rumput laut dan tentunya kegiatan usaha rumput laut tersbut akan lebih besar jika dibandingkan dengan; nelayan tradisional, pembudidaya, dan petani

(Data dan Informasi Coremap II Buton)

sumber: http://marufkasim.blog.com/2011/06/26/gambaran-sosial-ekomoni-masyarakat-pesisir

Konservasi Kawasan Akomodasi Kepentingan Nelayan

Jakarta,

Harian Nusantara - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap akan

mengakomodasi kepentingan nelayan terkait dengan upaya mengelola

sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Kepentingan nelayan

tidak dikurangi dengan penerapan sistem zonasi (pemanfaatan tata ruang)

untuk kawasan konservasi demi kelestarian, kelangsungan sumber daya

ikan. “Jadi semuanya clear, nelayan ada di situ (pengelolaan kawasan

konservasi). Kita ingin alam (laut) lestari. Masyarakat, nelayan masih

boleh memanfaatkan laut, tapi dengan pengaturan,” Agus Dermawan,

Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) KKP mengatakan kepada

Harian Nusantara (3/8).

Indonesia

adalah negara

kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.504 pulau. Potensi ekonomi

kelautan sangat besar, yang meliputi lahan budidaya (12,4 juta hektar),

perikanan tangkap (6,8 juta ton), cadangan minyak bumi (9,1 milyar

barel), cekungan minyak dan gas/migas sampai 70 persen. Potensi tersebut

akan memberi manfaat kalau dibarengi dengan pengembangan konservasi

sumber daya ikan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga upaya

perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan mutlak

diberlakukan. “Masyarakat, termasuk LSM (lembaga swadaya masyarakat)

harus bisa membedakan pemanfaatan kawasan konservasi dan di luar

konservasi. Ada perbedaannya.”

KKP

melihat bahwa peraturan yang ada sudah memayungi inisiasi masyarakat

lokal, masyarakat adat dan tradisional dalam konteks hukum nasional.

Peraturan Menteri (Permen) No. 17/2008 sudah mengakomodasi kepentingan

masyarakat lokal. Kategori Kawasan Konservasi Maritim (KKM) terdiri dari

dua, yaitu

perlindungan adat maritim dan perlindungan budaya maritim. “Jadi

criteria, kategori tersebut dibentuk untuk melindungi kearifan lokal dan

masyarakat adat yang berlaku. Budaya maritime untuk menginisiasi

berbagai hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat. Payung hukumnya,

yaitu Undang Undang (UU No. 27 Tahun 2007) yang memberi kekuatan

pada level adat dan tradisional.”

Hal

lain yang esensial dari pengelolaan kawasan konservasi yaitu pengubahan

paradigma, dari yang lama menjadi baru. Domain kawasan konservasi

dulunya di bawah otoritas Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Paradigma

tersebut berkembang karena domain nya territorial. Sekarang,

paradigmanya harus berkembang ke domainwilayah perairan. Sehingga KKP

merasa perlu membangun kawasan konservasi yang dibarengi dengan

pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya. “Kami

berpijak pada kepentingan pengembangan ini (wilayah

perairan).”

Paradigma

lama, yang domain nya territorial rawan konflik, terutama yang terkait

dengan kepentingan nelayan dan masyarakat pesisir. Nelayan, ibaratnya

dikalahkan oleh kepentingan lain karena domain dan paradigmanya

berorientasi pada territorial. “Karena rejim yang lama, terbukti bahwa

nelayan kita dikalahkan.”

Sehingga

UU No. 27/2007, seketika diterbitkan, sudah mulai meninggalkan strategi

lama pengelolaan kawasan konservasi. Nelayan dan masyarakat lokal

secara turun temurun hidup dan mencari nafkah di kawasan tersebut.

Semuanya menjadi satu kawasan terpadu, dan tidakimaginary mengenai

berbagai hal terkait dengan upaya mengonservasi kawasan. “UU No. 27/2007

dan UU mengenai Perikanan (No. 31 Tahun 2004) sudah mengakomodasi dan

mengatur berbagai kepentingan nelayan sehingga tidak tubrukan dengan

kepentingan sector lain, seperti wisata bahari, perhubungan dan lain

sebagainya. Kawasan

konservasi hanya sebatas pengaturan pengelolaan yang berdasarkan kaidah

dan prinsip konservasi. Tidak ada upaya mengesampingkan kepentingan

nelayan. Jadi semuanya sudahclear.”

Masyarakat

adat yang men-declare kawasan konservasi hanya terikat dengan sanksi

hukum adat kalau memang terjadi pelanggaran. Sehingga seorang pelanggar

yang bukan berasal dari daerah yang sudah di-declaresebagai kawasan

konservasi, tidak bisa dikenakan sanksi hukum adat. Sebaliknya, pelaku

pelanggaran tersebut diberi sanksi sesuai dengan hukum nasional

Indonesia. “Misalkan pelakunya berasal dari Jakarta, dia tidak bisa

dikenakan sanksi hukum adat di kawasan yang sudah mengonservasi. Tetapi

kalau pelakunya berasal dari daerah tersebut, ada kesepakatan yang

diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini tidak

bertentangan dengan hukum nasional.”

Di

sisi lain, kawasan konservasi sempat di-declare, mencakup 10 persen

dari representasi

ekosistem esensial yaitu mangrove, terumbu karang, padang lamun.

Pemerintah menyangupi deklarasi tersebut, karena memang pernah

dibicarakan di berbagai forum internasional. Usulan dan permintaan

internasional, sesungguhnya bukan suatu masalah. Kawasan konservasi

diperluas bukan masalah bagi Pemerintah Indonesia. Tetapi (perluasan)

bukannya lebih baik, karena semakin besar kawasan konservasi, semakin

mengurangi aktivitas nelayan untuk menangkap ikan. “Logikanya, kalau

kawasan konservasi lebih besar daripada areal penangkapan ikan,

kesempatan menangkap ikan berkurang. Sehingga kajian kami, kawasan

konservasi perairan tetap harus mendukung kelestarian sumber daya

perikanan, tapi juga menjamin kepentingan nelayan, masyarakat pesisir.”

Perhitungan

usulan 10 persen dari keseluruhan luasan wilayah perairan Indonesia

yang dikonservasi, setara dengan 31 juta hektar. Karena luas keseluruhan

wilayah perairan Indonesia mencapai sekitar 310 juta

hektar. Sehingga kalau ketentuan konservasi 10 persen, berarti luas

kawasan (yang dikonservasi) menjadi sekitar 31 juta hektar. Sementara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum COP-CBD di Brazil tahun

2006 berkomitmen pada pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 20

juta hektar pada tahun 2020. “Jumlah 20 juta hektar lebih kecil

dibanding usulan 31 juta hektar. Kita masih memproses agar bisa

menjangkau (31 juta hektar). Tetapi kalau kita mau realistis, 20 juta

hektar sudah ideal untuk mendukung kelestarian sumberdaya ikan. Karena

kegiatan konservasi juga membutuhkan pendanaan, kelembagaan yang efektif

dan perekonomian rakyat, termasuk masyarakat pesisir serta nelayan.”

(Liu)

Pelajar dan Mahasiswa Bersihkan Pantai Tanjung Bira

Ikatan Pelajar Mahasiswa Bulukumba

Komisariat Bontobahari (IPMAH Bontobahari) membersihkan Pantai Tanjung

Bira, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Minggu (11/08/2013). FOTO : IPMAH

Bontobahari.

BULUKUMBA, KabarKampus—Pantai

Tanjung Bira memiliki lansekap alam yang indah. Pantai ini selalu

menjadi tujuan wisatawan domestik dan mancanegara. Namun sayang pantai

yang indah ini sering kotor akibat ulah wisatawan yang tak mau menjaga

kebersihan pantai.

Kondisi inilah yang membuat Ikatan Pelajar Mahasiswa Bulukumba

Komisariat Bontobahari atau yang biasa disingkat IPMAH Bontobahari

bekerja sama kerukunan Pelajar Mahasiswa Bira (KPMB-Bira) dan Kerukunan

Pelajar Mahasiswa Ara-Lembanna (KEPMA Ara-Lembanna), untuk membersihkan

Pantai Tanjung Bira.

Sekitar 50 orang terdiri dari pelajar dan mahasiswa melaksanakan

kegiatan yang mengusung tema “Mari Bersama Peduli Kebersihan Pantai”

pada hari Minggu, 11 Agustus 2013. Selain mengumpulkan sampah yang

berserakan mereka juga memberikan informasi kepada pengunjung untuk

turut menjaga kebersihan pantai.

Generasi muda ini pun membawa poster yang berisi ajakan memelihara Pantai Tanjung Bira.

“Untunglah

para wisatawan juga ikut terlibat dalam kegiatan ini,” ujar Nirwan

Klaners, ketua panitia kegiatan. Menurut Nirwan kegiatan ini bertujuan

meningkatkan kesadaran para

wisatawan untuk menjaga kelestarian Pantai Tanjung Bira yang indah. Ia

dan rekan-rekannya berharap anugerah Tuhan berupa pantai indah di

Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba ini dapat terus

terjaga.

Pantai Tanjung Bira adalah salah satu pantai terindah yang dimiliki

Indonesia. Di pantai ini pasirnya putih berkilau. Sementara air lautnya

bening. Warga Sulawesi Selatan sering mengunjungi pantai bila musim

liburan atau hari-hari besar. Bahkan wisatawan mancanegara pun sering

terlihat menghabiskan waktunya di pantai ini.

Bagaimana kondisi wisata alam di tempat kaka? []

http://kabarkampus.com/2013/08/pelajar-dan-mahasiswa-bersihkan-pantai-tanjung-bira/

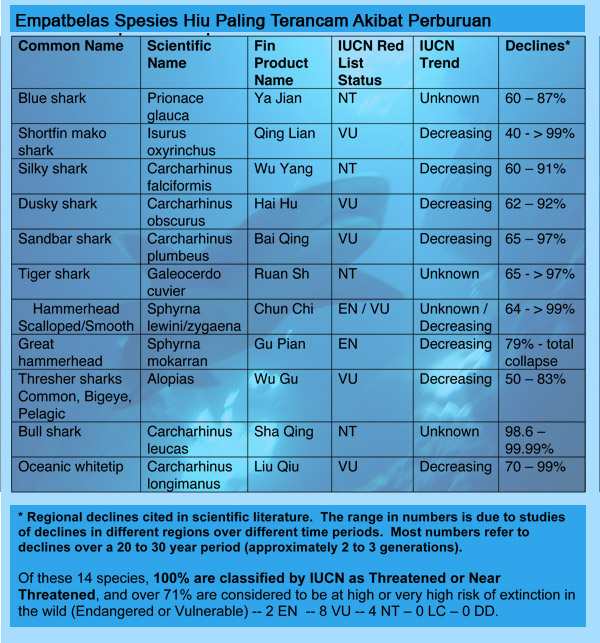

Indonesia, Salah Satu Pembunuh Hiu Terbesar di Dunia

Indonesia adalah salah satu negara penangkap ikan hiu terbesar di

dunia saat ini. Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan oleh

lembaga TRAFFIC yang melakukan pemantauan terhadap perdagangan satwa

liar dunia. Pernyataan TRAFFIC ini keluar menyusul adanya permintaan

dari Uni Eropa yang saat ini tengah menyusun upaya perlindungan bagi

tujuh spesies hiu dan manta.

Hiu yang mati setelah dipotong siripnya. Foto: Nancy Boucha

Selain Indonesia, India juga menjadi negara terbesar pembunuh hiu

secara gobal. Kedua negara ini menyumbangkan lebih dari seperlima

kebutuhan daging dan sirip hiu untuk kebutuhan ekspor. Selain kedua

negara tersebut, 18 negara lain yang juga tercatat sebagai pembunuh hiu

terbesar di dunia adalah Spanyol, Taiwan, Argentina, Mexico, Amerika

Serikat, Malaysia, Pakistan, Brasil, Jepang, Perancis, Selandia Baru,

Thailand, Portugal, Nigeria, Iran, Sri Lanka, Korea Selatan dan Yaman.

Negara-negara Uni Eropa sendiri saat ini memang tengah

menindaklanjuti hasil dari Pertemuan CITES bulan Maret silam di Bangkok,

Thailand yang mengumumkan tujuh spesies hiu dan manta yang dilindungi.

Regulasi ini akan diterapkan mulai bulan September 2014 tahun depan

untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk

menentukan sejauh apa tingkat keberlanjutanyang masih bisa ditoleransi

dalam perdagangan spesies-spesies ini dan memberikan kesempatan bagi

industri perikanan mereka untuk beradaptasi dengan regulasi baru ini.

Ikan Hiu adalah jenis satwa yang mengalami pertumbuhan lambar dan

perkembangbiakan yang jarang. Hilangnya hiu diyakini oleh para pakar

akan merusak keseimbangan ekosistem kelautan di dunia, dan menyebabkan

ledakan jumlah ubur-ubur. Beberapa jenis hiu, banyak ditangkap di

perairan secara tidak sengaja, namun melihat nilai dagang sirip dan

daging hiu, maka biasanya nelayan justru membunuhnya untuk dijual.

Sumber: SharkSaver

“Kunci untuk mengimplementasikan aturan CITES adalah dengan

memberikan standarisasi rantai perdagangan yang jelas untuk membantu

penegakan hukum dan melakukan verifikasi bahwa penangkapan ini adalah

sesuatu yang ilegal,” ungkap salah satu penulis laporan ini, Victoria

Mundy-Taylor.

Ketujuh spesies yang dilindungi lewat aturan CITES adalah whitetip

shark, porbeagle shark, tiga spesies hiu martil, serta dua spesies ikan

pari manta, yang semuanya sudah masuk kategori terancam di dalam Daftar

Merah IUCN. Ketujuh spesies ini masuk dalam Appendix II di dalam

peraturan CITES, dimana satwa ini masuk dalam kategori terancam akibat

perdagangan atau bisa menjadi terancam tanpa adanya kontrol dan

pengawasan yang ketat.

Penulis : Oleh Aji Wihardandi, July 31, 2013

http://www.mongabay.co.id/2013/07/31/indonesia-salah-satu-pembunuh-hiu-terbesar-di-dunia/?fanpagefb

Label:

Fauna dan Flora,

Illegal Fishing,

Konservasi,

Pelestarian

Langganan:

Komentar (Atom)